福寿螺在中国广泛泛滥,而小管福寿螺(P.canaliculata)的多次引入,是其在中国泛滥的主要原因。人为介导的运输仍是扩散的关键驱动因素(例如在浙江发现的新斑点福寿螺种群)。因此,我们需要更严格的生物安全措施,同时需要采用有效的措施清理福寿螺,以防止进一步的引入和范围扩张。

1.物种识别与分布

1)小管福寿螺 (Pomacea canaliculata)

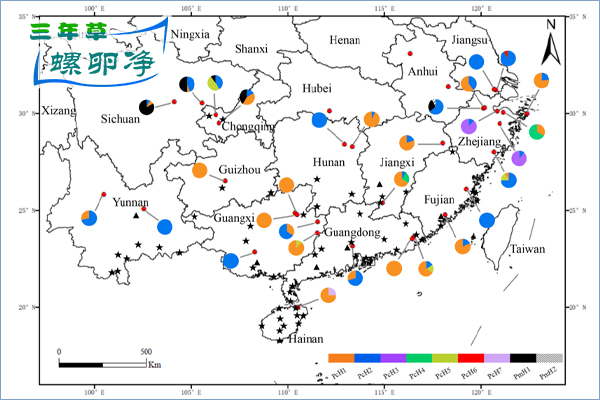

在所有31个采样点(遍布中国南方12个省份)均有发现。

2)斑点福寿螺 (Pomacea maculata)

仅在5个地点被发现:四川盆地、重庆市辖区和浙江省(包括一个距离已知种群约1876公里的新种群)。

2.遗传起源

1)小管福寿螺(P.canaliculata)

中国的小管福寿螺(P.canaliculata)种群与亚洲其他地区引入的福寿螺一样,具有阿根廷起源,并经历了多次引入(高单倍型多样性和错配分布呈现双峰模式证实了这一点)。

2)斑点福寿螺(P.maculata)

中国的斑点福寿螺(P.maculata)则来源于巴西的单一谱系(单倍型多样性低,错配分布呈单峰)。

3.单倍型多样性

1)小管福寿螺(P.canaliculata):

在中国鉴定出25种单倍型,其中PeH1(占50%)和PeH2(占40%)占主导。PeH1主要在内陆地区普遍,PeH2主要分布在沿海、北部地区。

2)斑点福寿螺(P.maculata):

仅检测到2种单倍型(PmH1占29/30;PmH2占1/30)。

4.引入历史

福寿螺于1981年首次引入中国(从台湾引入广东省中山市),目的是水产养殖。

在20世纪80-90年代,由于人为有意放养,福寿螺迅速扩张,扩散到18个以上省份(包括北京、辽宁等北方地区)。

90年代后,由于其对农作物造成严重破坏且市场效益低,人为有意引入急剧减少,扩散速度减缓,主要依靠无意运输和自然扩散。

5.当前分布范围

已建立的种群,目前仅限于中国南方(最北的分布点为浙江、江苏,约北纬30–31°)。

在北方省份(如北京、天津)没有发现自然种群,可能是受气候限制。

截至2024年底,北至郑州、保定一线已发现福寿螺。

6.生态影响

两种福寿螺都是主要的农业害虫(破坏水稻等水生作物)和环境威胁。

它们通过人类活动(水产养殖、运输)和水道自然扩散进行传播。

7.生态治理方式

在沟渠、河道等非农田水域,可施用三年草螺卵净(天然植物源药剂),是非农田水域的灭螺药剂。

1. 用法:在驳岸、植物根茎、木桩等水线上定期均匀喷洒,实现螺卵共治。

2. 原理:“螺卵净”中的植物提取液与天然矿物组合使用,能定向灭杀福寿螺,阻断福寿螺产卵通道,同时可抑制福寿卵孵化,切断了福寿螺繁殖链。

螺卵净对鱼类相对安全,水面卵块无需人工铲除,也能避免福寿螺卵孵化。