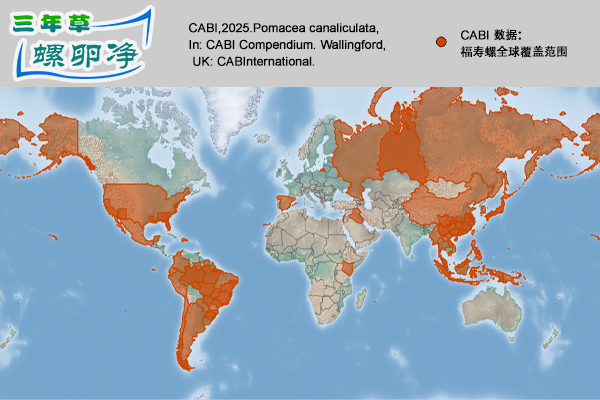

福寿螺(Pomacea maculata)凭借其强大的环境适应力,在全球范围内成为极具破坏力的入侵物种。本文聚焦其夏蛰(旱眠)能力与陆路扩散机制,并基于其生理特性提出针对性防控策略,为受侵扰地区提供科学应对福寿螺防治方案。

一、福寿螺的生理韧性:挑战传统防控

· 超长夏蛰能力:

实验表明,美国路易斯安那州的入侵福寿螺可耐受约10个月的干旱夏蛰期(半数死亡率节点),期间体重仅损失约30%。体重损失与死亡率呈显著正相关,且体型小于20克的个体对失重更为敏感。

· 湿度影响的特异性:

高相对湿度虽延迟夏蛰启动,但对夏蛰期间的体重维持无显著影响。这意味着即使环境潮湿,一旦进入夏蛰,其耐旱机制依然高效。

· 主动陆路扩散:

福寿螺展现出惊人的陆上迁移能力,能以约2米/小时的速度持续移动至少3小时。这种主动扩散行为极大加速了其向新水域的入侵进程。

二、传统“排干水体”策略的失效

福寿螺的生理特性使其对常规水管理措施产生抗性:

1. 排干水体无效化:

强大的夏蛰能力使其能在排干的水体底泥中存活近一年,一旦重新注水即可迅速复苏繁殖。

2. 隔离屏障突破:

陆路迁移能力使其能轻松跨越堤坝、沟渠或短暂干旱区,侵入相邻或隔离的水体。

三、基于生理弱点的综合防治策略

针对其生理特性,需采取多层次、持续性防控:

1. 预防与早期根除:

· 严格检疫与监测:加强水生植物贸易监管,在新入侵早期(如发现卵块或少量成体)立即开展集中清除行动。

· 物理阻隔:在养殖区或生态敏感区周边设置光滑垂直屏障(高度>50厘米),并定期清理周边植被,阻断其陆路迁移路径。

2. 物理清除与栖息地管理:

· 人工清除常态化:系统性地手工捡拾成螺、幼螺,并彻底刮除并销毁附着于挺水植物、硬质表面的鲜红色卵块(需离水处理,避免螺卵落水孵化)。

· 破坏夏蛰微环境:在排干的水田、沟渠,彻底翻耕、曝晒底泥,破坏其藏匿的孔洞和湿润微环境,显著缩短其有效存活期。

· 水位管理优化:在可行区域,实施周期性深度晒塘(延长无水期并配合翻耕),或在螺类活跃期保持深水(抑制其取食和产卵)。

3. 生物防治(谨慎应用):

· 本土天敌利用:保护与引入本土螺类天敌,如特定种类的鸭子(需监控对作物的影响)、鲤鱼(可摄食幼螺)、水生甲虫等。

· 微生物制剂:研究应用针对福寿螺的特异性病原微生物(如某些线虫、细菌),需严格评估生态风险。

4. 化学防治(精准、有限使用):

· 靶向施药:仅在疫情严重且其他方法无效时,在专业指导下使用注册的杀螺剂(如四聚乙醛、氯硝柳胺等)。需严格遵循剂量、时间(如针对幼螺期)和安全间隔期,最大限度减少对非靶标生物和水环境的危害。

5. 植物源防治(植物源药剂,定向毒杀,自然分解)

在沟渠、河道等非农田水域,可施用三年草螺卵净(天然植物源药剂),是非农田水域的灭螺药剂。

1. 用法:在驳岸、植物根茎、木桩等水线上定期均匀喷洒,实现螺卵共治。

2. 原理:“螺卵净”中的植物提取液与天然矿物组合使用,能定向灭杀福寿螺,阻断福寿螺产卵通道,同时可抑制福寿卵孵化,切断了福寿螺繁殖链。

螺卵净对鱼类相对安全,水面卵块无需人工铲除,也能避免福寿螺卵孵化。

结论

福寿螺(Pomacea maculata)的夏蛰耐力与陆路扩散能力是其成功入侵的关键生理基础,也宣告了单一依赖排水等传统方法的失效。

有效福寿螺防治防控必须建立在对这些特性的深刻理解之上,采取“预防为主、物理清除为核心、生态调控为辅助、化学防治为补充、植物源药剂螺卵共治”的综合管理策略,并强调长期监测与社区参与。

持续研究其生理适应机制将为开发更精准、环保的防控技术提供新方向。