pH:福寿螺能否成功入侵的决定因素

pH主要通过影响福寿螺的生存、生长和繁殖能力(即定殖成功率),间接影响其在湿地中的有效扩散和种群建立,而非直接影响其主动移动(扩散过程)。

以下是具体机制:

一、pH关键影响机制

1. 生理耐受与生存率:

福寿螺(Pomacea maculata)对pH有特定耐受范围。该研究发现其更倾向中性pH环境(接近7)。

1)酸性环境(低pH)的危害:

· 阻碍钙质外壳的形成与维持(外壳主要成分为碳酸钙,酸性水中易溶解)。

· 破坏体液离子平衡,影响渗透调节和酶活性。

· 降低存活率(实验证明pH是影响生存的首要环境因子)。

2)碱性环境(高pH)

可能影响代谢,抑制其繁殖。

2. 繁殖与种群增长:

1)非适宜pH

在非适宜pH下,螺体虚弱、生长缓慢,性成熟延迟,产卵量减少。

2)中性pH环境

中性pH环境提供最佳繁殖条件,使成功扩散到新湿地的个体能快速建立可繁殖种群,实现有效定殖。

3. 与扩散路径的协同作用:

1)扩散阶段

福寿螺主要通过人工沟渠网络主动移动或被动传播(如随水流),此过程受沟渠连通性影响,pH对移动能力本身无直接影响。

2)定殖阶段

当螺通过沟渠抵达新湿地后,pH成为“环境过滤器”:

· 若湿地pH适宜(中性)→存活率高、可繁殖→定殖成功→该湿地被视为“被入侵”。

· 若湿地pH不适宜(如酸性)→死亡或无法繁殖→定殖失败→即使螺能抵达,也无法建立种群。

二、研究证据支持

1. 野外调查

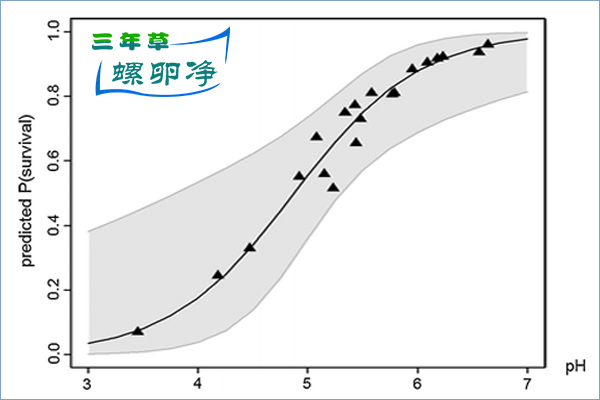

螺的出现概率与湿地pH接近中性显著正相关(相比酸性湿地),且相关性强于空间距离。

2. 控制实验

在20个湿地进行的5个月实验中,pH是解释福寿螺存活和生长率的关键变量。中性pH下生存率最高,酸性湿地中螺难以存活。

3. 排除竞争因素

实验未发现“已有螺群抑制新螺定殖”的证据,进一步表明pH是独立限制定殖的核心环境因子。

三、pH如何“影响扩散”?

1. 直接作用:

pH不影响福寿螺在沟渠中的移动能力(扩散过程)。

2. 核心间接作用:

pH通过决定新栖息地是否可生存与繁殖,成为定殖成败的关键门槛。

3. 整体影响:

即使福寿螺通过沟渠网络扩散到某湿地,酸性pH会阻止其种群建立,导致该湿地实际未被入侵。因此,pH通过筛选适宜栖息地,最终塑造了入侵种的实际分布边界。

简言之:沟渠决定螺“能否到达”,pH决定“到了能否活下来并繁衍”。二者共同解释了为何某些邻近沟渠的湿地仍无螺(因pH不适宜),而符合pH条件的湿地若未被沟渠连接也可能无螺(因扩散受限)。

四、植物源药剂防治(如商品:三年草螺卵净)

在已被福寿螺入侵的沟渠、河道、湿地等水域,可施用三年草螺卵净(天然植物源药剂),是植物源灭螺药剂。

· 用法:在驳岸、植物根茎、木桩等水线上定期均匀喷洒,实现螺卵共治。

· 原理:“螺卵净”中的植物提取液与天然矿物组合使用,能定向灭杀福寿螺,阻断福寿螺产卵通道,同时可抑制福寿卵孵化,切断了福寿螺繁殖链。

螺卵净对鱼类相对安全,水面卵块无需人工铲除,也能避免福寿螺卵孵化。